Sieben Geschichten

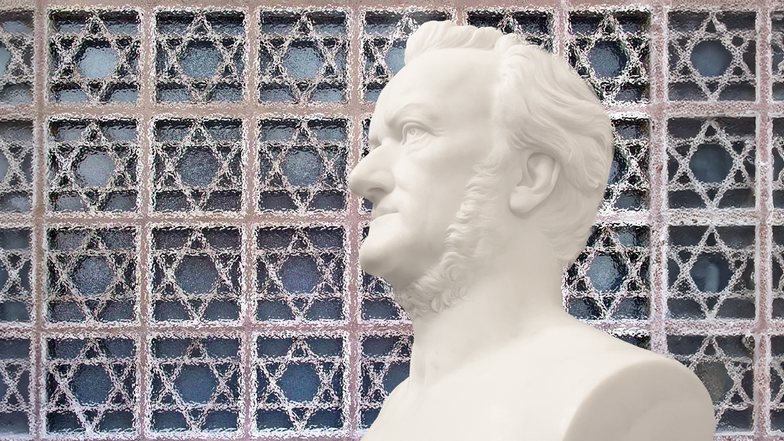

Stolpertexte

Hans, Jenny, Helen, Ludwig, Werner, Leo, Gerdy – sieben Namen, sieben individuelle Geschichten. Doch sie verbindet eines: Sie wurden in der NS-Zeit als Jüdinnen und Juden verfolgt, vertrieben, verloren ihre Familien und geliebte Menschen. In "Stolpertexte", basierend auf dem gleichnamigen Projekt des Leo Baeck Instituts (LBI), begeben sich junge und renommierte Autorinnen und Autoren auf die Spuren dieser Menschen. Anhand von Tagebucheinträgen, überlieferten Erinnerungen und zeitgeschichtlichen Dokumenten aus den Sammlungen des Instituts. Wie haben sie gelebt, was waren ihre Träume, Hoffnungen? Im Podcast bekommen diese Menschen eine Stimme zurück und erzählen von Liebe, Heimweh und (Un-)Gerechtigkeit und Terror.

Erinnerung lernen (1)

"Auch meine Praxis wollen sie kaputt machen. Menschen meiner Art", schreibt der jüdische Arzt Dr. Hans Salomon Landshut vor mehr als 80 Jahren. Damals wohnt er im Prenzlauer Berg, gemeinsam mit seiner nicht-jüdischen Frau Bertha Landshut und der gemeinsamen Tochter Lilly.

In den 1930er Jahren wird das Leben für Jüdinnen und Juden immer unerträglicher. Hans Landshuts Geschwister haben Deutschland bereits verlassen und drängen ihren Bruder, es ihnen gleichzutun. Dr. Landshut kann sich aber noch nicht von seiner Praxis, seinen Patientinnen und Patienten trennen. Lange wähnt er sich in Sicherheit. Zu lange. Im Mai 1943 wird er verhaftet und vom Gestapo-Gefängnis schließlich in das KZ Oranienburg deportiert. Bertha und Lilly wird er nie wieder sehen.

In dieser Episode der "Stolpertexte" begibt sich Autorin Ulrike Draesner auf die Spuren einer Familie, die durch das Nazi-Regime auseinandergerissen wurde.

Jede Saat trägt ihre Früchte (2)

"Die schönsten Jahre" ihres Lebens verbrachte Jenny Bohrer in Gailingen, einem kleinen Dorf an der deutsch-schweizerischen Grenze. Gemeinsam mit ihrem Mann Mordechai Bohrer, dem letzten Rabbiner von Gailingen und ihren sieben Kindern. Bis zum Jahr 1938.

In der Nacht vom 09. auf den 10. November wird ihr Mann zusammen mit allen jüdischen Männern aus Gailingen in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Jenny kämpft wochenlang um seine Freilassung - und hat sogar Erfolg. Doch bevor Mordechai das KZ verlassen darf, bricht er zusammen, geschwächt von den unerträglichen Bedingungen im Lager, und stirbt am Tag seiner bevorstehenden Entlassung. Jenny Bohrer und ihre Kinder verlassen ihr Heimatdorf Gailingen für immer und ziehen nach Palästina, um der antisemitischen Gewalt zu entkommen.

In dieser Episode der "Stolpertexte" besucht die junge Autorin Amalie Mbianda Njiki die Heimat von Jenny Bohrer, das dortige jüdische Museum und entdeckt den einzigen Gailinger Stolperstein. Und sie lässt Raum für die Frage, wie Erinnerung lebendig bleiben kann.

Stilles Heldentum (3)

Am 22. und 23. Oktober 1940 werden über 6.500 Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz in das Internierungslager Gurs im südlichen Frankreich deportiert. Unter ihnen Dr. Ludwig Mann und seine Frau Anna. Dr. Mann ist Arzt und nimmt seine berufliche Verantwortung auch im Camp de Gurs sehr ernst.

Kälte, Hunger, fehlende sanitäre Anlagen, machen es ihm fast unmöglich, alle Kranken fachgerecht zu versorgen. Trotzdem nutzt er seine Position in der Lagerhierarchie, um sich für andere einzusetzen und ihr Leid zumindest etwas zu lindern. Die allermeisten Gefangenen im Camp de Gurs werden später in Vernichtungslager deportiert. Und dort ermordet. Wie durch ein Wunder überleben Ludwig und Anna Mann. Nur vier Jahre nach Kriegsende stirbt Ludwig Mann an Leberkrebs. Doch er geht in die Geschichte ein – als einer der heldenhaften Ärzte im Camp du Gurs.

In dieser Episode der "Stolpertexte" greift Autor Nicolas Greiner die Geschichte eines Arztes auf, der inmitten von Entmenschlichung seine Menschlichkeit bewahrte.

Dass wir noch da sind, ist doch ein Wunder (4)

Gaukönigshofen in Franken ist 19 Jahre lang das Zuhause des jungen Juden Werner Kleemann. Ein scheinbar harmonisches Dorf, in dem jeder jeden kennt und Juden und Nichtjuden in friedlicher Koexistenz leben. Das ändert sich mit der Machtergreifung der Nazis.

Werner wird von der Schule geworfen, später darf er keine Geschäfte oder Cafés mehr betreten, noch nicht einmal auf Parkbänken sitzen. Während der Novemberpogrome 1938 wird Werner verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Nur mit Glück kommt er wenig später frei und versucht in London und später in New York, ein neues Leben zu beginnen. Doch Werner leidet still weiter. An den psychischen und physischen Folgen von Demütigung, von Misshandlung und Entmenschlichung. Später kehrt Werner nach Deutschland zurück, um für seine eigene Gerechtigkeit zu kämpfen.

In dieser Episode der "Stolpertexte" beleuchtet Autorin Dana Suffrin die Lebensgeschichte eines jungen Mannes, der Dachau überlebte, doch ein Leben lang an den Folgen litt.

What is Vienna? (5)

"Was ist Wien?", fragt sich die junge Jüdin Helen Bilber in einem elf Seiten langen Brief. Im Jahr 1938 ist sie gerade einmal 19 Jahre alt. Trotzdem engagiert sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Jahren in der sozialistischen Studentenbewegung Wiens.

Mit dem "Anschluss" des Österreichischen Reichs an Nazi-Deutschland im März 1938 ändert sich das Leben tausender Jüdinnen und Juden in Österreich dramatisch. Doch Helen Bilber bleibt politisch aktiv gegen das autoritäre Regime. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Lehrerin an einer jüdischen Schule, setzt sich für die Ausreise jüdischer Kinder ein, transportiert in ihrem Geigenkoffer geheime Dokumente. Nur dank eines Affidavits ihrer US-amerikanischen Verwandten gelingt ihr 1939 selbst die Flucht nach Amerika.

Autorin Tara Meister erzählt in dieser Episode der "Stolpertexte" die Geschichte einer mutigen jungen Frau, die ihr Leben aufs Spiel setzte, um anderen Jüdinnen und Juden zu helfen.

Wenn es wieder schlimm ist (6)

Cottbus, Lessingstraße. Hier wohnen in den 1930ern Jahren Gerdy Stoppelmann und ihr Mann Günther. Am frühen Morgen des 09. November 1938 werden beide gewaltsam aus dem Schlaf gerissen. Nur 10 Minuten später ist nichts mehr, wie es vorher war. Günter Stoppelmann und sein Vater werden, wie tausende jüdische Männer während der Novemberpogrome, verhaftet und später in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. In den nächsten Wochen kämpft Gerdy unermüdlich für die Freilassung ihres Mannes. Am Ostersamstag 1939 emigriert Günther Stoppelmann nach England – seelisch gebrochen durch die traumatischen Erlebnisse in der Haft. Gerdy folgt ihm wenige Monate später. Ihre Eltern und Schwiegereltern bleiben in Deutschland zurück. Sie wird sie nie wieder sehen.

Autorin Ruth-Maria Thomas erzählt in dieser Episode der "Stolpertexte" die Geschichte von einem Familientrauma, das bleibt – auch nach der Flucht aus Nazi-Deutschland.

Hoffentlich ist es dann noch nicht zu spät (7)

Die Liebesgeschichte von Robert Bachrach und Leo Hochner endete, noch bevor sie richtig begann. Auseinandergerissen durch das NS-Regime, lässt sich das Band der beiden Wiener Juden nur noch anhand von Briefen nachvollziehen, die sie an Freunde und Familie schrieben. Beide planten, sich auf ihren Fluchtrouten in der Schweiz zu treffen und gemeinsam in die USA zu emigrieren. Doch es kam alles anders.

Robert trifft allein in New York ein, wo er ein neues Leben beginnen will. Doch das Gesetz verbietet ihm seine Homosexualität. Er wird festgenommen. Wenig später wird Robert mehrere Abschiedsbriefe schreiben und eine Überdosis Schlaftabletten einnehmen, an der er schließlich stirbt – ohne je zu erfahren, wie es Leo Hochner in der Zwischenzeit ergangen ist. Dieser flüchtete nach Budapest, heiratete und bekam einen Sohn, den er "Robert" nannte. Zufall oder Schicksal?

Autor Victor Sattler begibt sich in dieser Episode der "Stolpertexte" auf die Spur einer Liebesgeschichte, die es offiziell nie gab. Robert Bachrach und Leo Hochner stehen dabei stellvertretend für viele queere, jüdische Menschen, die durch das NS-Regime und darüber hinaus, für ihre Liebe und ihren Glauben verfolgt wurden.

Credits

MDR | 2024 | 7 x ca. 30 Min.

Von Ulrike Draesner, Amalie Mbianda Njiki, Nicolas Greiner, Dana Suffrin, Tara Meister, Ruth-Maria Thomas, Victor Sattler

Redaktion: Steffen Moratz, Anne Wihan

Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks, MDR